Plasmaphysik: Neue Wege zur Fusionsenergie

Will man eines der weltweit geheimsten Kernfusionsprojekte besuchen, muss sich zunächst durch einen vorstädtischen Büropark am Fuße des Santa-Ana-Gebirges, östlich von Irvine in Kalifornien, schlängeln – bis zum großen, aber nicht weiter kenntlich gemachten Hauptsitz von "Tri Alpha Energy".

Wer keine Vertraulichkeitsvereinbarung unterzeichnet, für den endet die Reise hier; Tri Alpha hütet seine Geschäftsgeheimnisse so sehr, dass es noch nicht einmal eine Website betreibt. Die wenigen Informationen, die dennoch nach außen dringen, lassen jedoch keine Zweifel: Dieses Gebäude beherbergt eines der derzeit umfangreichsten Fusionsexperimente in den Vereinigten Staaten. Und dazu eines der unkonventionellsten. An Stelle eines donutförmigen "Tokamak-Reaktors", der in der Fusionsforschung seit mehr als 40 Jahren vorherrscht, testet Tri Alpha einen linearen Reaktor. Dieser soll nicht nur kleiner, einfacher und kostengünstiger sein – in wenig mehr als einem Jahrzehnt will das Unternehmen die Fusionsenergie damit kommerziell verfügbar machen. Im Fall der Tokamaks rechnet man dagegen mit 30 bis 50 Jahren.

Der alternative Ansatz hört sich verlockend an. Insbesondere weil das weltweit führende Fusionsprojekt, ein riesiger Tokamak namens ITER, derzeit mit Verzögerungen und Mehrkosten kämpft. Der Reaktor entsteht am Kernforschungszentrum Cadarache in Südfrankreich und soll als erster Fusionsreaktor eine positive Energiebilanz aufweisen, indem er kontinuierlich Plasma verbrennt. Das Projekt dürfte sich voraussichtlich auf rund 50 Milliarden US-Dollar – und damit auf etwa das Zehnfache der ursprünglich anvisierten Kosten – belaufen und die ersten Experimente, in denen ITER mit Brennstoff betrieben wird, finden nicht vor 2027 statt, elf Jahre später als einst vorgesehen.

ITER verschlingt den Löwenanteil des für Fusionsenergie vorgesehenen Budgets im US-Haushalt, Anhänger alternativer Ansätze dürfen daher kaum auf staatliche Unterstützung hoffen. Die zunehmende Ungeduld trieb neben dem Tri-Alpha-Team auch viele andere Physiker in den USA und Kanada an, Wege abseits der Tokamak-Technik zu verfolgen. In den vergangenen eineinhalb Jahrzehnten gründeten solche Querdenker mindestens ein halbes Dutzend Unternehmen und entwickeln alternative Konzepte für Fusionsreaktoren. Einige von ihnen vermelden viel versprechende Resultate, von beträchtlichen Investitionen ganz zu schweigen. Tri Alpha warb unter anderem von Microsoft-Mitbegründer Paul Allen sowie dem Risikokapitalunternehmen Rusnano der russischen Regierung 150 Millionen Dollar ein.

Dieser Erfolg geht mit einer strengen Kontrolle der vollmundigen Versprechungen einher. Tri Alpha "muss sehr große Hürden überwinden, wenn es auf Reaktorgröße gehen will", sagt der Kernphysiker Jeffrey Freidberg vom Massachusetts Institute of Technology (MIT) in Cambridge. So muss das Unternehmen beispielsweise unter Beweis stellen, dass es ein Plasma auf Milliarden von Grad erhitzen kann. Denn erst bei solch hohen Temperaturen können die gewünschten Fusionsreaktionen ablaufen. Darüber hinaus muss ein praktikabler Weg gefunden werden, die gewonnene Energie in Strom umzuwandeln. Ganz ähnliche Aufgaben ließen sich auch für die anderen Firmen formulieren, meint Stephen Dean als Leiter der Fusion Power Associates, einer Interessengruppe in Gaithersburg, Maryland. "Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass sich eines dieser Vorhaben bereits in der Phase befindet, in der sich die Fusion schnell umsetzen lässt", so Dean.

Werden die alternativen Fusionsprojekte ihren Schwung beibehalten und den Optimismus ihrer Gründer rechtfertigen? Oder werden sie – wie so viele Fusionsträume vor ihnen – kläglich scheitern?

Mach es wie die Sonne

Im Prinzip will man in einem Fusionsreaktor die Sonne nachahmen. Wasserstoffisotope sowie Isotope anderer leichter Elemente werden zunächst erhitzt, um die Elektronen von den Atomkernen zu lösen und so ein Plasma zu erzeugen. Anschließend wird das ionisierte Gas komprimiert und für eine Weile zusammengehalten, damit die Kerne miteinander verschmelzen und einen Teil ihrer Masse in Energie umwandeln können. In der Praxis bringt der Versuch, einen Stern zu imitieren, allerdings immense technische Probleme mit sich: In einem Magnetfeld eingeschlossenes heißes Plasma neigt beispielsweise dazu, sich zu drehen und zu winden – ähnlich einer aufgebrachten Schlange, die den Fängen ihres Jägers entkommen will.

Um diese Plasmabestie zu zähmen, setzen Fusionsforscher bereits seit Langem auf Tokamaks. Sowjetische Physiker hatten das Konzept in den 1950er Jahren entwickelt und dem Westen ein Jahrzehnt später präsentiert. Dieser Reaktortyp erreicht deutlich höhere Plasmadichten, Temperaturen und Energieeinschlusszeiten als jede zuvor konzipierte Anlage. Im Lauf der Zeit optimierte man das Design und konnte das hochenergetische Plasma in den Tokamaks immer besser kontrollieren.

Wird sich mit Tokamaks jemals Energie im kommerziellen Maßstab gewinnen lassen?

Doch seit den Anfängen fragen sich viele Physiker, ob sich mit Tokamaks jemals Energie im kommerziellen Maßstab gewinnen lassen wird. Für Neulinge wirkt dieser Reaktortyp einschüchternd komplex. Eine ringförmige Kammer wird von mehreren Magnetspulen umschlossen, deren gemeinsames Magnetfeld das Plasma einschließt. Eine weitere Spule führt mitten durch den Ring und lässt einen starken elektrischen Strom durch das Plasma fließen (siehe Grafik "Das Fusionsfeuer im Zaum halten").

Als Brennstoff dient ein Gemisch aus den beiden Wasserstoffisotopen Deuterium (D) und Tritium (T). D-T gilt als die einzige vernünftige Wahl für einen Fusionsreaktor, denn es zündet bei einer niedrigeren Temperatur als jede andere Elementkombination – bei nur rund 100 Millionen Grad – und liefert dabei deutlich mehr Energie. 80 Prozent dieser Energie steckt allerdings in Form von schnellen Neutronen, die bei den Fusionsreaktionen freigesetzt werden. Diese treffen auf die Hülle der Reaktionskammer und erzeugen dort radioaktive Isotope. Um Strom zu gewinnen, müsste man die Energie dieser Neutronen nutzen, um Wasser in einer konventionellen Dampfturbine zu erhitzen – der Wirkungsgrad liegt in diesem Fall bei nur 30 bis 40 Prozent.

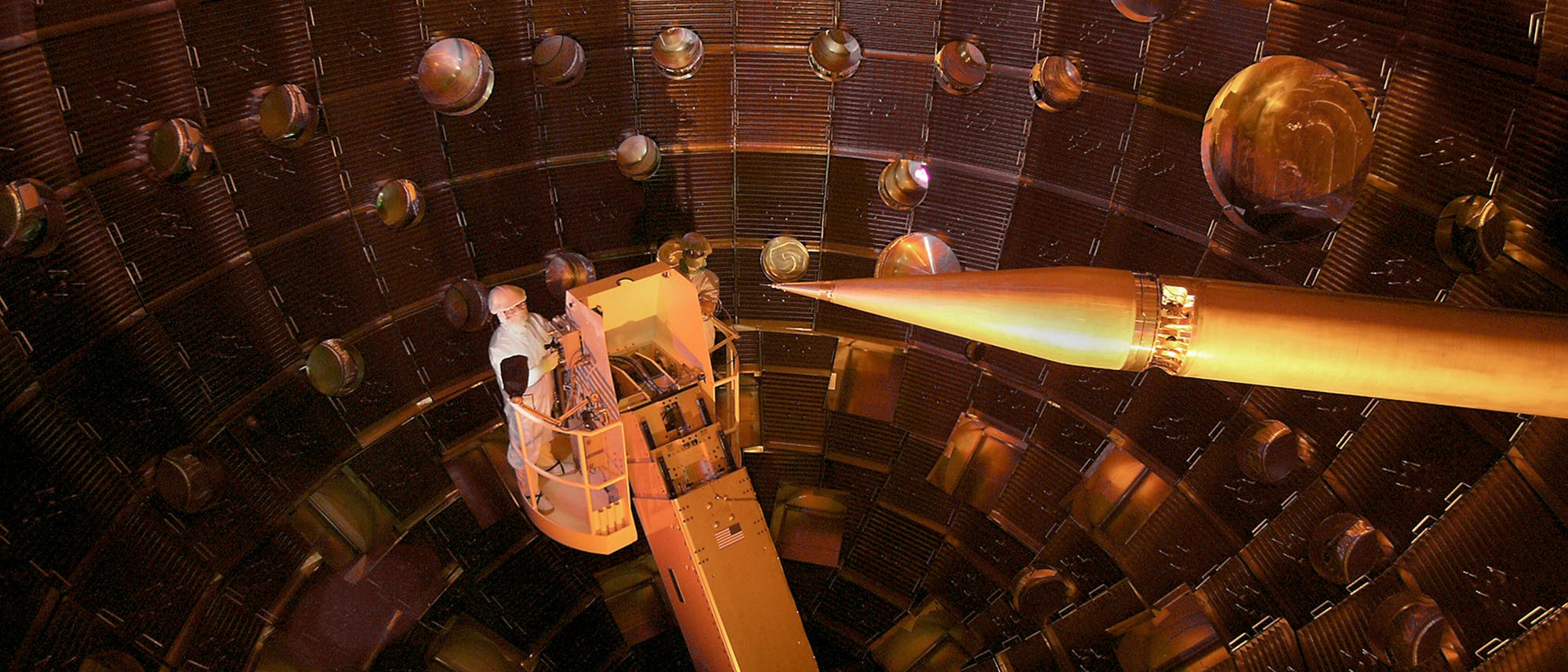

Mit Mehrkosten, Komplikationen und geringen Fortschritten hat auch die Trägheitsfusion zu kämpfen, die wohl bekannteste Alternative zum magnetischen Einschluss im Tokamak. Gefrorene Brennstoffpellets werden hierbei mit Hilfe von hochenergetischen Laserstrahlen verdichtet und erhitzt, so dass Fusionsreaktionen einsetzen können. In diesen Ansatz flossen ebenfalls beträchtliche Fördersummen vom Staat. Doch trotz jahrzehntelanger Bemühungen können Anlagen wie die "National Ignition Facility" am Lawrence Livermore National Laboratory im kalifornischen Livermore ihre Versprechen bezüglich einer Fusion durch Trägheitseinschluss nicht einhalten.

Radikale Abkehr

Derlei Schwierigkeiten weckten das Interesse für den Stellarator: Diese ringförmige Apparatur vereinfacht bestimmte Aspekte eines Tokamaks, verlangt allerdings noch komplexere Magneten. Die meisten Plasmaphysiker schieben solche praxisnahen, technischen Probleme jedoch erst einmal beiseite. Denn sie gehen davon aus, dass sich die nötigen Lösungen von selbst ergeben – wenn erst einmal die zu Grunde liegende Plasmaphysik ausgearbeitet wurde. Die Neulinge im Fusionsgeschäft gehören zu der Minderheit, die einen radikaleren Ansatz fordern: Zuerst muss das technische Konzept stehen – indem man einen einfachen, kostengünstigen Reaktor entwickelt, den Energiekonzerne vielleicht sogar kaufen wollen – und erst dann solle man sich um das Plasma kümmern.

Dieser Ansicht ist auch Norman Rostoker von der University of California in Irvine. 1998 gründete der Physiker im Alter von 72 Jahren zusammen mit anderen Tri Alpha. Er und seine Kollegen wollen an Stelle eines D-T-Gemischs lieber Protonen und das stabile Isotop Bor-11 miteinander verschmelzen, das etwa 80 Prozent des natürlich vorkommenden Bors ausmacht. Diesen p-11B-Brennstoff zu zünden, erfordert etwa eine Milliarde Grad und damit fast 100-mal heißere Temperaturen als im Kern der Sonne. Zudem würde bei jeder Fusionsreaktion nur etwa die Hälfte der Energie freigesetzt, die sich mit D-T erzielen lässt. Allerdings wären die Reaktionsprodukte praktisch frei von den lästigen Neutronen: Die Fusion bringt lediglich drei energiereiche Heliumkerne hervor, auch bekannt als α-Teilchen. Da diese Teilchen elektrisch geladen sind, ließen sie sich mit Hilfe magnetischer Felder in ein "inverses Zyklotron" leiten und ihre Energie dort in einen gewöhnlichen elektrischen Strom umwandeln – mit einem Wirkungsgrad von rund 90 Prozent.

Ein Milliarden Grad heißes p-11B-Plasma in einem Tokamak zu verbrennen, stand nicht zur Diskussion – nicht zuletzt, weil man unerreichbar starke Magnetfelder benötigen würde, um es einzuschließen. Rostoker und seine Kollegen entwickelten deshalb einen linearen Reaktor, der an zwei Kanonen erinnert, die sich Lauf an Lauf gegenüberstehen. Jede Kanone würde Plasmaringe, so genannte Plasmoide, abfeuern, die bemerkenswert stabil sind: Der Ionenfluss im Plasma würde ein Magnetfeld erzeugen, welches das Plasma wiederum in Form hält. "Es ist die idealste Anordnung, die man sich vorstellen kann", sagt Alan Hoffman, Plasmaphysiker an der University of Washington in Seattle.

Damit der Reaktor anläuft, müssen beide Kanonen jeweils einen Plasmoid in eine zentrale Kammer schießen, wo sich diese zu in einem größeren, frei schwebenden Plasmoiden vereinen. Und so lange man dieser Struktur weiteren Brennstoff zuführt, bliebe sie bestehen. Die in den Reaktionen entstehenden α-Teilchen ließen sich mittels eines Magnetfeldes zurück durch die Kanonenläufe führen und in den Energiewandler einspeisen.

Das Team veröffentlichte seine Pläne bereits 1997 [1], und es stellte sich schnell heraus, dass das US-Energieministerium die Entwicklung einer solchen Anlage nicht fördern würde. Stattdessen konzentrierte man sich lieber auf Tokamaks, die der sicherere Kandidat zu sein schienen. "Die großen Experimente werden seit Jahrzehnten gefördert, und daher ist es eher unwahrscheinlich, dass sie ihre Ziele nicht erreichen werden", sagt John Slough, Plasmaphysiker an der University of Washington. "Würden sie nun diese Alternativen fördern, dann kämen all die Unsicherheiten zurück."

Also beschlossen Rostoker und seine Kollegen, sich die günstigen Rahmenbedingungen in den Vereinigten Staaten für Hightech-Start-ups und eine Finanzierung durch Risikokapitalinvestoren zu Nutze zu machen. Sie gründeten eine Firma, tauften sie nach dem Reaktionsprodukten der p-11B-Fusion auf den Namen "Tri Alpha" und trieben genügend Investitionen auf, um mehr als 100 Mitarbeiter zu beschäftigen.

Die Start-up-Mentalität könnte erklären, vermutet Dean, warum Tri Alpha so verschwiegen ist: "Dies gehört zu den Merkmalen eines durch Risikokapital finanzierten Unternehmens: Setze deine Ideen um, bevor es jemand anderes tut." Doch seit rund fünf Jahren lässt das Unternehmen seine Mitarbeiter auch Ergebnisse veröffentlichen und auf Konferenzen vorstellen. Mit ihrem gegenwärtigen Prototyp – einem zehn Meter messenden Apparat namens C-2 – konnte Tri Alpha zeigen, dass sich die kollidierenden Plasmoide wie erwartet miteinander verbinden [2]. Und sofern weiterer Brennstoff in die Reaktionskammer eingespeist wird, kann sich die Feuerkugel von allein bis zu vier Millisekunden aufrechterhalten [3] – eine beeindruckende Zeitspanne in der Plasmaphysik. Inzwischen konnte man die Brenndauer auf fünf Millisekunden erhöhen, berichtete der Tri-Alpha-Forscher Houyang Guo im vergangenen Jahr auf einer Konferenz in Fort Worth, Texas. Das Unternehmen sucht nun nach Investoren, um eine größere Anlage bauen zu können.

"Als wissenschaftliches Programm war es sehr erfolgreich", sagt Hoffman. Der Physiker hatte das Vorhaben für Allen begutachtet, als der Milliardär überlegte, zu investieren. "Aber es brennt noch kein p-11B." Bislang, so Hoffman, betreibt Tri Alpha seinen C-2 nur mit Deuterium – und es sei noch ein langer Weg zu den extremen Plasmabedingungen, die der eigentlich vorgesehene Brennstoff erfordert.

Wie sich die α-Teilchen direkt in Strom umwandeln lassen, hat Tri Alpha ebenfalls noch nicht demonstriert. "Bisher sind mir keine Pläne bekannt, die sich wirklich in die Praxis umsetzen ließen", sagt Martin Greenwald, Physiker am MIT und ehemaliger Vorsitzender des Gutachterausschusses Fusionsenergie des Energieministeriums. Tatsächlich will Tri Alpha in seinen Fusionsreaktoren der ersten Generation ein konventionelleres Dampfturbinensystem einsetzen. Andere Fusionsprojekte stehen vor ähnlichen Herausforderungen, lassen sich dadurch aber nicht von ihren Ideen abbringen. So auch "Helion Energy" in Redmond, Washington, bei der Slough als wissenschaftlicher Leiter fungiert. Die Firma entwickelt derzeit einen linearen Anlagentyp, der sich auf Grund seiner geringen Größe sogar auf einem großen Lastkraftwagen transportieren ließe.

Die Merkmale eines durch Risikokapital finanzierten Unternehmens: Setze deine Ideen um, bevor es jemand anderes tut!

In dem Reaktor von Helion treffen jeweils zwei gegenläufige Plasmoide in einer Reaktionskammer zusammen, dort wird der Brennstoff dann durch Magnetfelder komprimiert – bis Fusion einsetzt. Innerhalb einer Sekunde werden die Fusionsprodukte weggeschleust und das nächste Plasmoidenpaar prallt aufeinander. "Wir vergleichen die Anlage gerne mit einem Dieselmotor", sagt David Kirtley als Vorstandschef des Unternehmens. "In jedem Durchgang spritzt man Brennstoff ein, komprimiert diesen mit einem Kolben, bis er zündet – ohne dass es eines Funkens bedarf – und die Explosion schiebt den Kolben wieder zurück."

Helion stellte sein Konzept [4] in einem D-D-Reaktor unter Beweis, in dem Plasmoide einmal alle drei Minuten aufeinandergeschossen werden. Nun sucht man nach einem privaten Finanzier, der in den kommenden fünf Jahren 15 Millionen Dollar in eine größere Anlage investiert. Darin ließe sich dann D-T-Brennstoff verwenden und die Gewinnschwelle erreichen: Es wird so viel Energie produziert, wie für den Betrieb selbst nötig ist. Irgendwann könne man in dem Reaktor vielleicht sogar die nötigen Bedingungen herstellen, hofft das Unternehmen, um Deuterium mit Helium-3 zu verschmelzen. Hierbei würden nur α-Teilchen und Protonen freigesetzt, aber keine Neutronen.

Kirtley zeigt sich in puncto Geld optimistisch. "Es gibt einen riesigen Markt für kostengünstige, sichere und saubere Energie", sagt er. "Daher nehmen wir ein großes Interesse bei den privaten Investoren wahr, alternative Wege zu unterstützen, diese zu erzeugen." Und sollte das Einwerben von Finanzmitteln erfolgreich sein, berichtet Kirtley, "planen wir, unser Pilotkraftwerk in den kommenden sechs Jahren in Betrieb zu nehmen."

In Rotation

Weitere alternative Konzepte bauen ebenfalls auf D-T, schließen den Brennstoff aber auf unterschiedliche Weise ein. Im kanadischen Burnaby entwickelten Wissenschaftler der Firma "General Fusion" beispielsweise einen Reaktor, bei dem ein Plasmoid aus D-T in einen rotierenden Wirbel aus flüssigem Blei injiziert und dieser anschließend durch eine Reihe von Kolben zusammengedrückt wird. Geschieht diese Kompression innerhalb weniger Mikrosekunden, implodiert das Plasma und schafft dadurch Fusionsbedingungen [5]. Ein Vorteil dieses Ansatzes: Das flüssige Blei wird durch die freigesetzten schnellen Neutronen nicht in Mitleidenschaft gezogen, sagt Firmengründer Michel Laberge.

Das 2002 gegründete Unternehmen setzte sein Idee in einer kleinen Anlage um, in der die Kolben mittels Sprengstoff angetrieben werden. Gut 50 Millionen Dollar warb General Fusion bereits von Risikokapitalgebern und der kanadischen Regierung ein. Kommen noch weitere rund 25 Millionen Dollar hinzu, sagt Laberge, wird man ein kraftvolleres Implosionssystem bauen und das Plasma darin so stark komprimieren, dass Fusion einsetzt – möglicherweise schon innerhalb der nächsten zwei Jahre.

Dean ist da weniger optimistisch. Es dürfte mindestens ein Jahrzehnt und vielleicht auch viel länger dauern, schätzt er, bevor eines der Unternehmen ein betriebsfähiges Kraftwerk zu Stande bringt. Es muss einfach zu viel neue Technologie realisiert werden, meint Dean. "Diese Firmen sind sehr motiviert und sollten unterstützt werden – aber ich glaube nicht, dass wir kurz vor einem Durchbruch stehen."

Welche Rolle das US-Energieministerium in absehbarer Zeit bei dieser Förderung spielen wird, ist nicht klar. Das Fusionsenergieprogramm des Ministeriums stellte ein bisschen Geld für Helion sowie für einige wenig umfangreiche wissenschaftliche Studien zu alternativen Reaktoren bereit. Und die dem Ministerium angegliederte Forschungsbehörde "Advanced Research Projects Agency – Energy" äußerte Interesse an einigen der alternativen Konzepte und veranstaltete im vergangenen Jahr einen Workshop zum Thema. Der Gutachterausschuss Fusionsenergie arbeitet derzeit an einem Zehn-Jahres-Forschungsplan, der Anfang nächstes Jahr veröffentlicht werden soll und möglicherweise mehr Förderung für die alternativen Ansätze vorsieht. Doch die Mittel sind knapp, und ITER wird weiterhin eine große finanzielle Belastung sein.

Fürs Erste dürfte das große Geld also noch aus der Privatwirtschaft kommen. Und trotz der vielen technischen Hürden, scheinen Investoren bereit, das Risiko einzugehen.

"Viele denken inzwischen, 'Hey, vielleicht gibt es auch andere Wege zum Ziel!'", so Slough. "Und vielleicht ist es ein paar Millionen wert, das herauszufinden."

Dieser Artikel erschien unter dem Titel "Plasma physics: The fusion upstarts" in Nature 511, S.398–400, 2014.

Schreiben Sie uns!

2 Beiträge anzeigen